パーパス経営

成長する企業は社長の”言葉”が違う

2023.06.23

▼『100億企業を実現した5人の経営者の成功事例』 無料ダウンロードはこちら

目次

低成長時代でも伸び続けるB社は社長・上司の言葉が違う

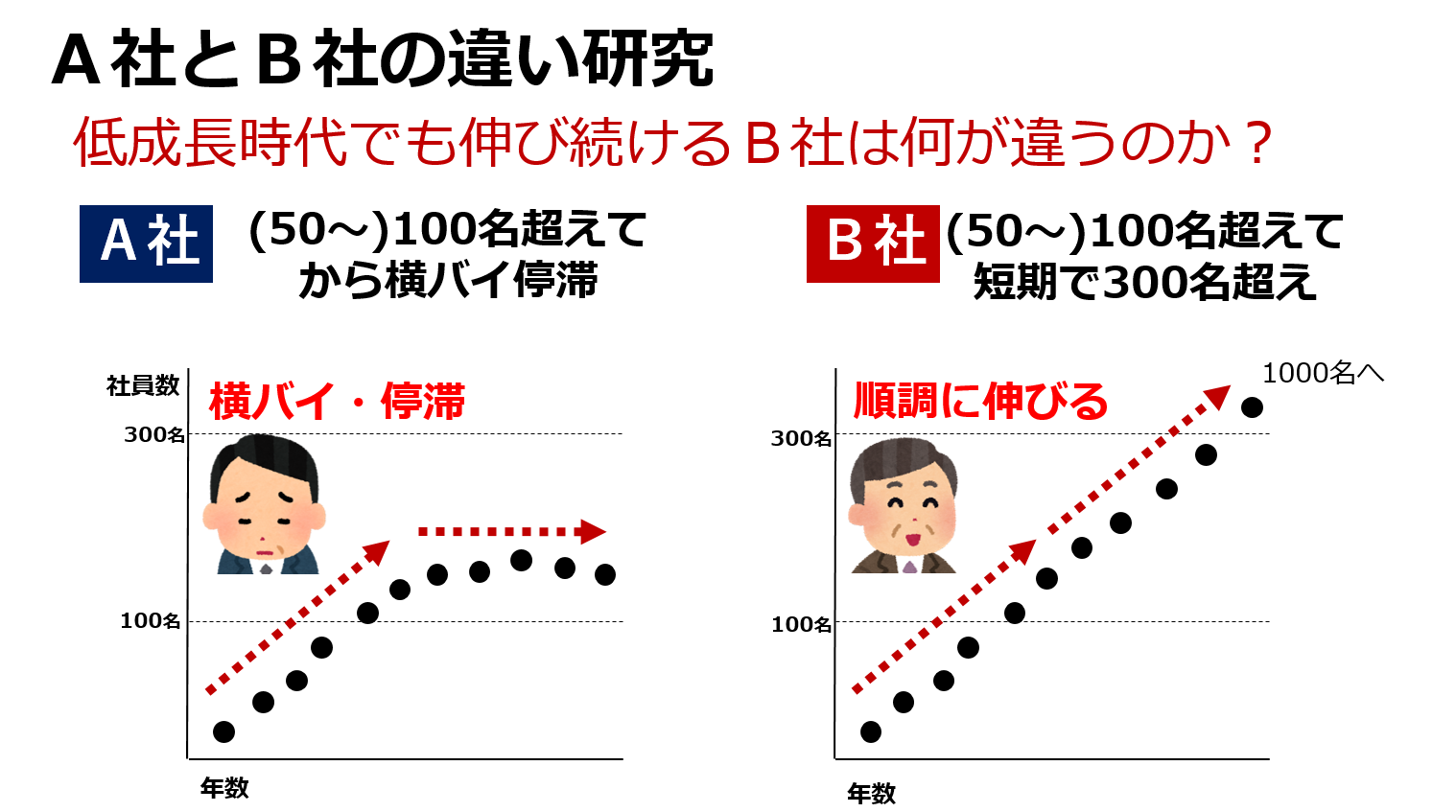

売上規模や社員数の多さだけが企業の良し悪しの判断軸ではありませんが、 私どもは「良い会社(組織)であり続け、世の中に良いことをし続けている会社には人(社員、顧客)が集まり続ける」という考えのもと、

「組織のカベ」を超えて、100名超え、300名超え、1000名に近づける企業は何が違うのか?を研究、整理し、お伝えしております。

そんな中、西暦2000年以降の国内の低成長時代にも関わらず、その時点で社員数50名足らずだった中小企業が、社員100名、300名と持続的成長を続けている組織になっているところは、新しい取り組み、事業がどんどん生まれています。

20~30年続くと言われる低成長時代の中、社員100名前後の規模から停滞・ヨコバイ基調になる企業と、カベ知らずで伸び続ける企業との違いは何か?

様々な要因が挙げられますが、持続的成功を続ける企業は、経営者の発する”言葉”に違いが表れると考えています。

今回は社長・上司の発する”言葉”にフォーカスを当てて整理したいと思います。

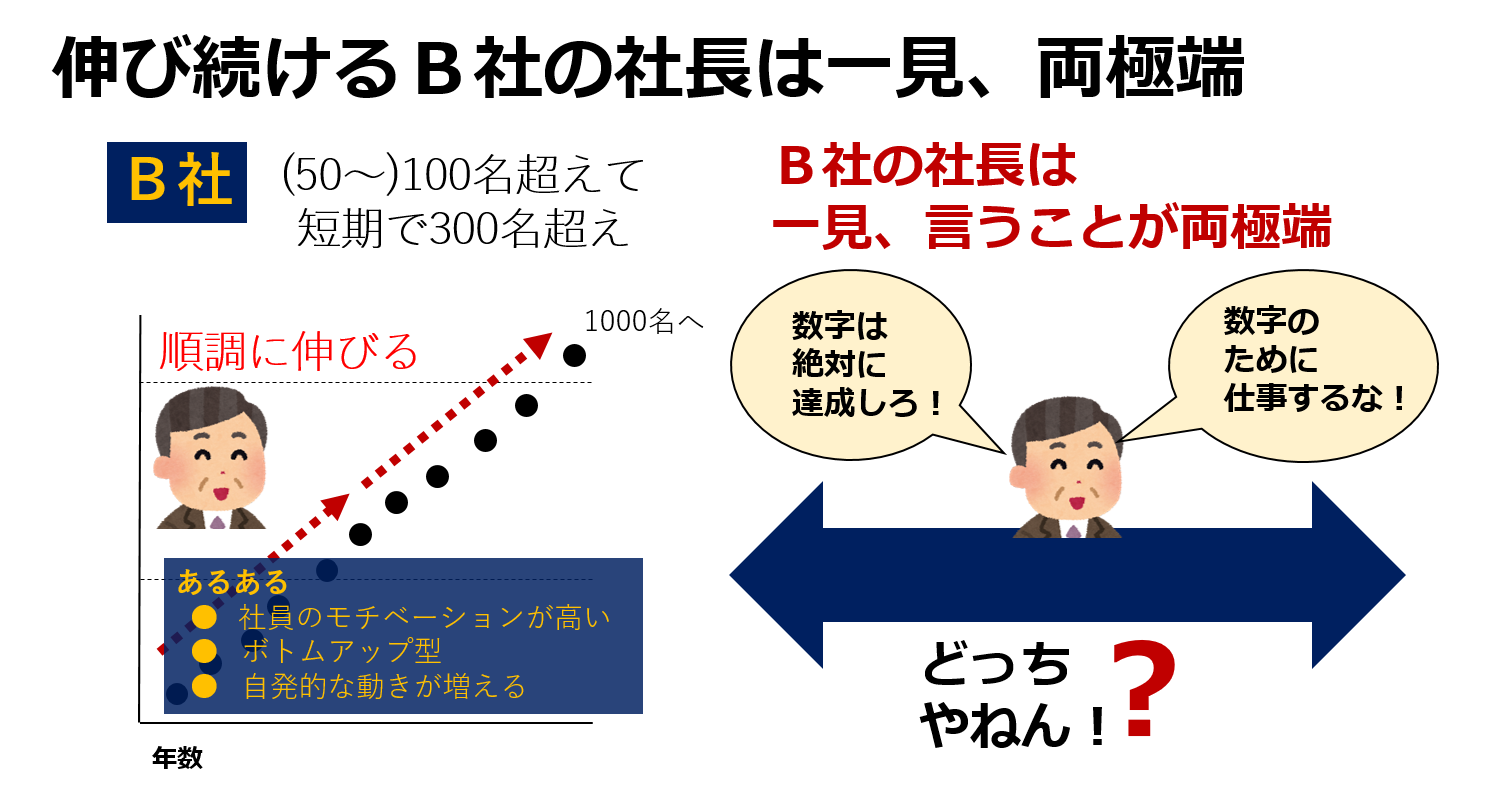

一見矛盾する両極端な“言葉”を堂々と使う

長く成長を続けている会社の社長と接すると「両輪、両極の視点を持っている」と感じます。

たとえば、ある会議で「数字は絶対達成しろ」と言う。その口調は非常に厳しいです。目の前の数字に対しては非常に細かく、1円単位でチェックします。小さなところも見逃さず、1つひとつのことをしっかり見る。

その一方で、いざ投資をするとなったときは、もうそれは思い切って何千万円という額を使います。仕事の進め方も、自分が中心となって関わることに関しては、非常に細かいところまで指導しますが、

一度自分の手を離したならば、その後は一切を任せるなど、両極のバランス感覚を持っています。1円単位のチェックをし、数字にこだわるその一方で「数字のために仕事をしているんじゃない」とも、

一切の迷いもなく言い切る。成功する社長はそのような人です。

そのような姿勢は「あの社長は言うことがコロコロ変わる」や「言っていることに一貫性がない」「朝令暮改」という風にも映ってしまうのですが、

それは表面的なところしか見えていないだけで、社長の中では一貫していて「目の前のことに一生懸命になること」と「長い目線で物事を考える」の長短を合わせ持っています。

「細かい点が非常に細かく、大雑把でアバウト、大きな目もある」その両面を持っているのが、伸びている会社の社長です。

弊社では、毎年、社員が誇りを持ち、圧倒的顧客支持を得ている、独特のカルチャー、ビジネスモデル持つ企業を表彰する「グレートカンパニーアワード」を開催しています。

私は今年「グレートカンパニー」についての分析、解説をさせていただきましたが、グレートカンパニーの経営者はどの方も短期・小さな視点と、長期・大きな視点の両方を持ち合わせています。

「理念」や「ミッション」という大きな概念、長期視点を持ちながら、短期的な視点、目の前のするべきことに集中する。表面的にはどちらかが極端に表面に現れるので「言っていることがコロコロ変わる、真逆」のように見えるのですが、

経営者の頭の中には、両方がちゃんと埋まっていて、そのときそのときでバランスよく必要なほうを出すような形です。

そしてそのような社長は皆さん任せ上手であり、徹底的に任せる一方で、社員をほったらかしにもしないものです。

成長する会社の社長が使う「3つの言葉」とそのバランス

長期の大きな視点と、短期の細かい部分を自由自在に行ったり来たりするような社長ほど、よく使う言葉があります。

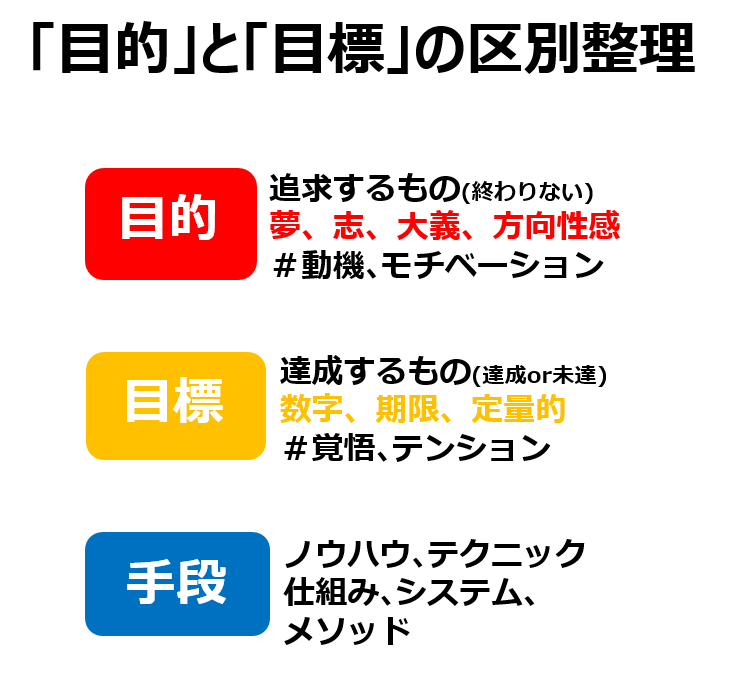

経営者の使う言葉には

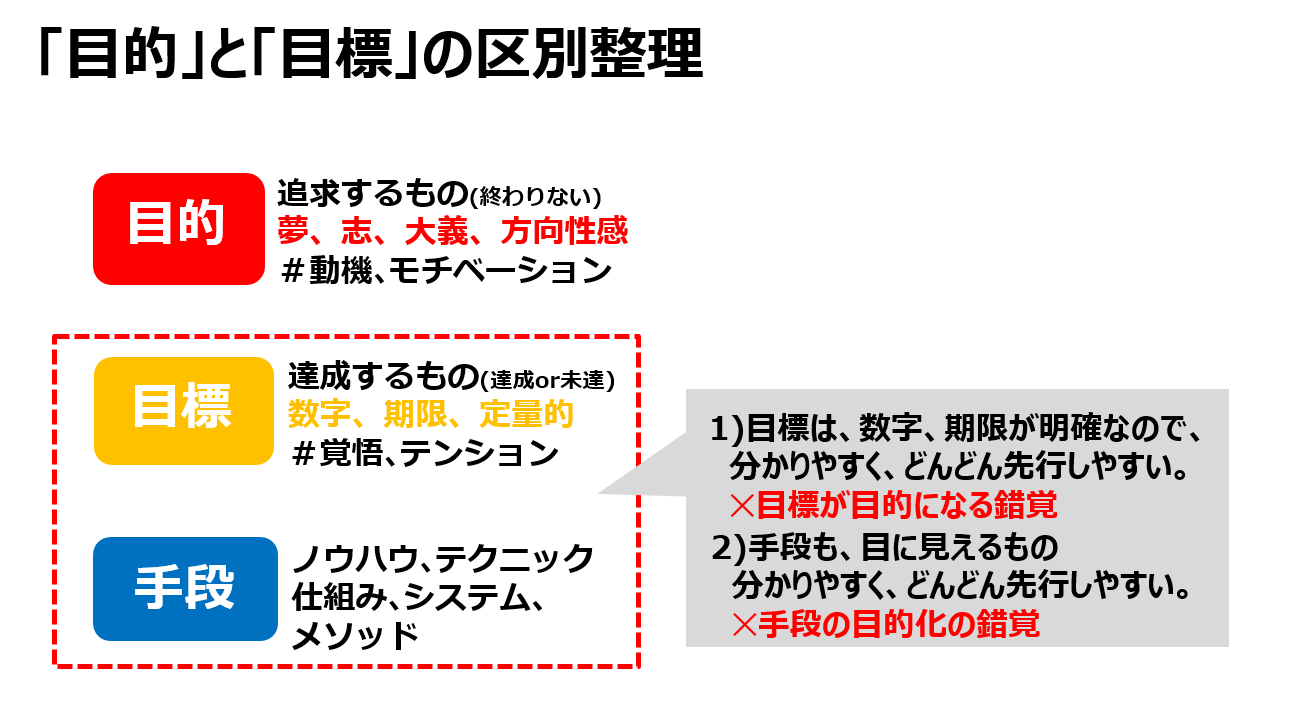

・「目的言葉」

・「目標言葉」

・「手段言葉」の3つがあると私は分類しています。

目的言葉と目標言葉、手段言葉の比率のバランスがいい人、それが伸びている会社の社長です。

目標言葉とは「売上がこのくらい」「数字」「期限」といったものです。

手段言葉は「今これをやらなければならない」「こんなことを行いたい」「こういう風にしたい」といった、具体的なタスクや方法論について言うものです。

「目的言葉」とは「ロマンとそろばん」ではないですが、「このために事業をやりたいんだ」というように「自分たちは何のために存在しているのか」「事業をすることの大義名分」です。

そのような言葉のバランスがいい人が、両方を併せ持つと考えています。

これは推測ですが、成功している社長がお話しされる言葉の中の目的言葉と目標言葉と手段言葉のバランスを分析すると、とてもよい比率ではないかと考えています。

「今何をしなければならないか」を話しながらも「そもそも何のためにするのか」要所要所で「目的言葉」が入るのです。

2022年のグレートカンパニーアワード大賞を受賞した、株式会社シアーズホームグループHDの代表取締役 丸本文紀氏はまさにそのような、話のバランスが非常によい方です。

現場ではある部分だけを切り取ると、すごい極端だと思います。「数字は絶対に達成しなければならない」と言い、毎日のボイスメールで営業の進捗状況をすべての営業担当者に正確に報告させる。

その一方で「何のために経営しているかというと、社員を幸せにしたいから。売上、利益を上げて、みんなの給料を上げてくれ」と言う。

丸本氏は「そのような方針に反対する社員はいない」と言います。「とにかく売上を上げろ、数字を達成しろ」だけでは社員の頑張りには限界があるかもしれませんが

「なぜ頑張るのか?それは自分のため、仲間のために」という大きな目的が入ることで、社員のやる気にも実がこもるのです。

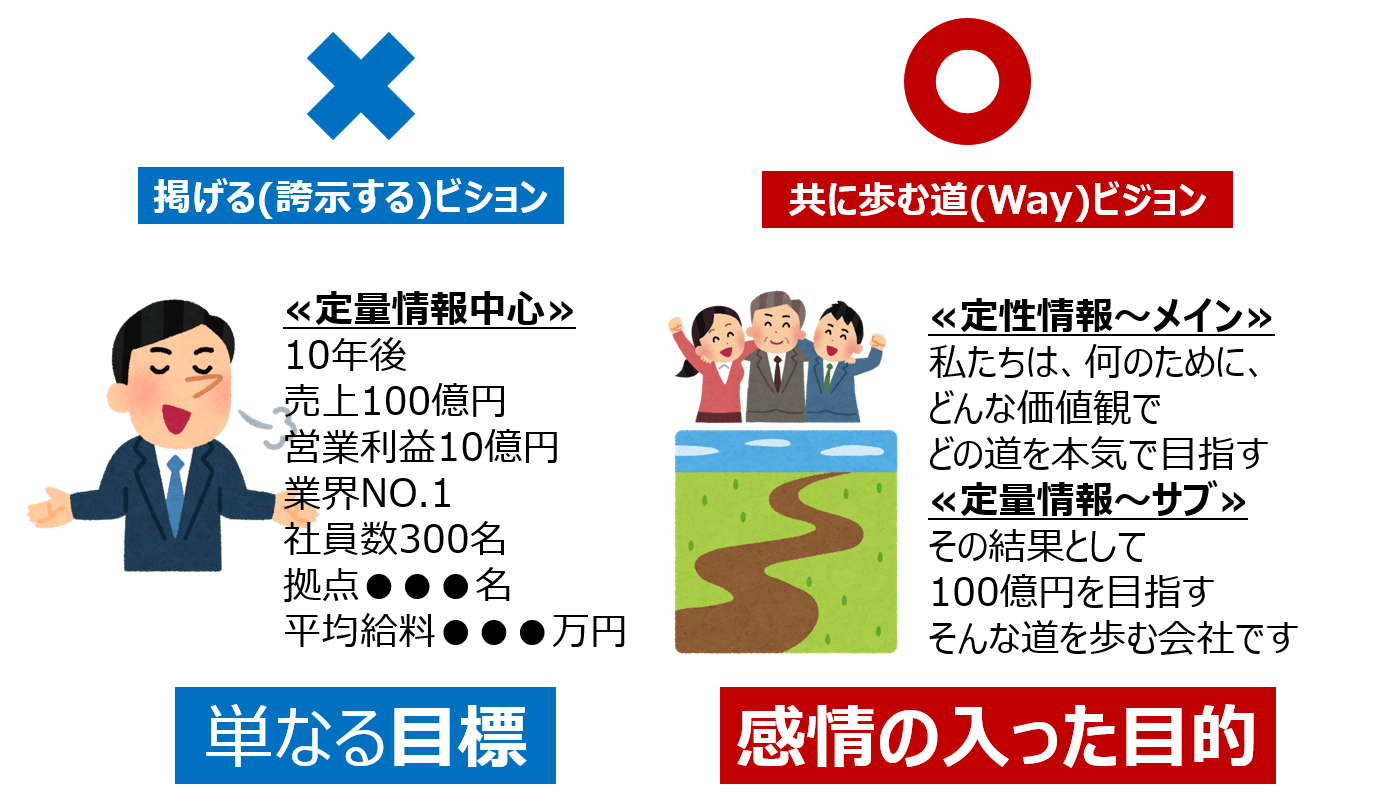

成長するビジョン、どこかで止まるビジョン

ビジョンには、2つの種類があります。

「掲げる(誇示する)ビジョン」と「ともに歩む(Way)ビジョン」です。

掲げる(誇示する)ビジョンの会社は「目標言葉」が多いです。「売上100億円を目指す」「業界No.1になる」「社員の給与はいくらにする」などなど……。「目指すもの」ありき、数字ありきです。

一方で共に歩む道(Way)ビジョンは、目標の数字もしっかり出しますが、目的言葉がよく使われていて「自分たちは何のためにこれをやっているか」がわかります。数字は「結果として達成することを目指すもの」です。

掲げる(誇示する)ビジョンの会社は、短期的にはすごい成果を上げる社員が出るかもしれないですが、やはり中長期で見れば違ってくるのではないでしょうか。

目標や数字は期限も達成するものも明確なのでわかりやすく、便利でもありますが、これがどんどん先行しやすくなり、目標が目的になる錯覚が起こったりしてきます。

そうすると「何のためにやっているのか」がわからなくなり、社員の思考が止まってしまいます。そして「社長の言う通り、上司の指示の通りにすればいい」となってしまうのです。

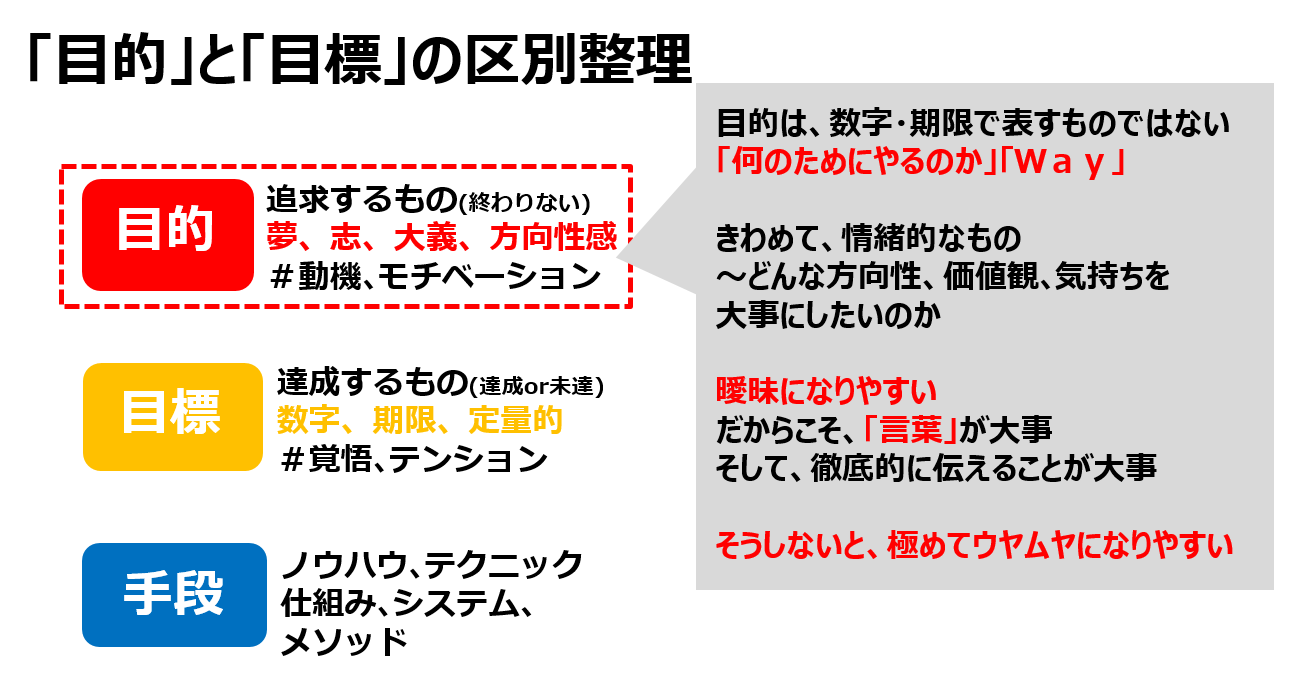

ここで言う「目的」は数字や期限を表すものではなく「何のためにやるのか」「なぜこれがどうしても必要なのか?」というものです。

先述した丸本氏の言葉には「みんなのためにやりたい」「社員を幸せにしたい」という情緒的なものがある。強い想い、感情の入った目的です。

目的言葉が、自発的に動く社員を育てる

目的言葉を適切に使える社長の会社では、社員の育ち方も変わってくると考えています。

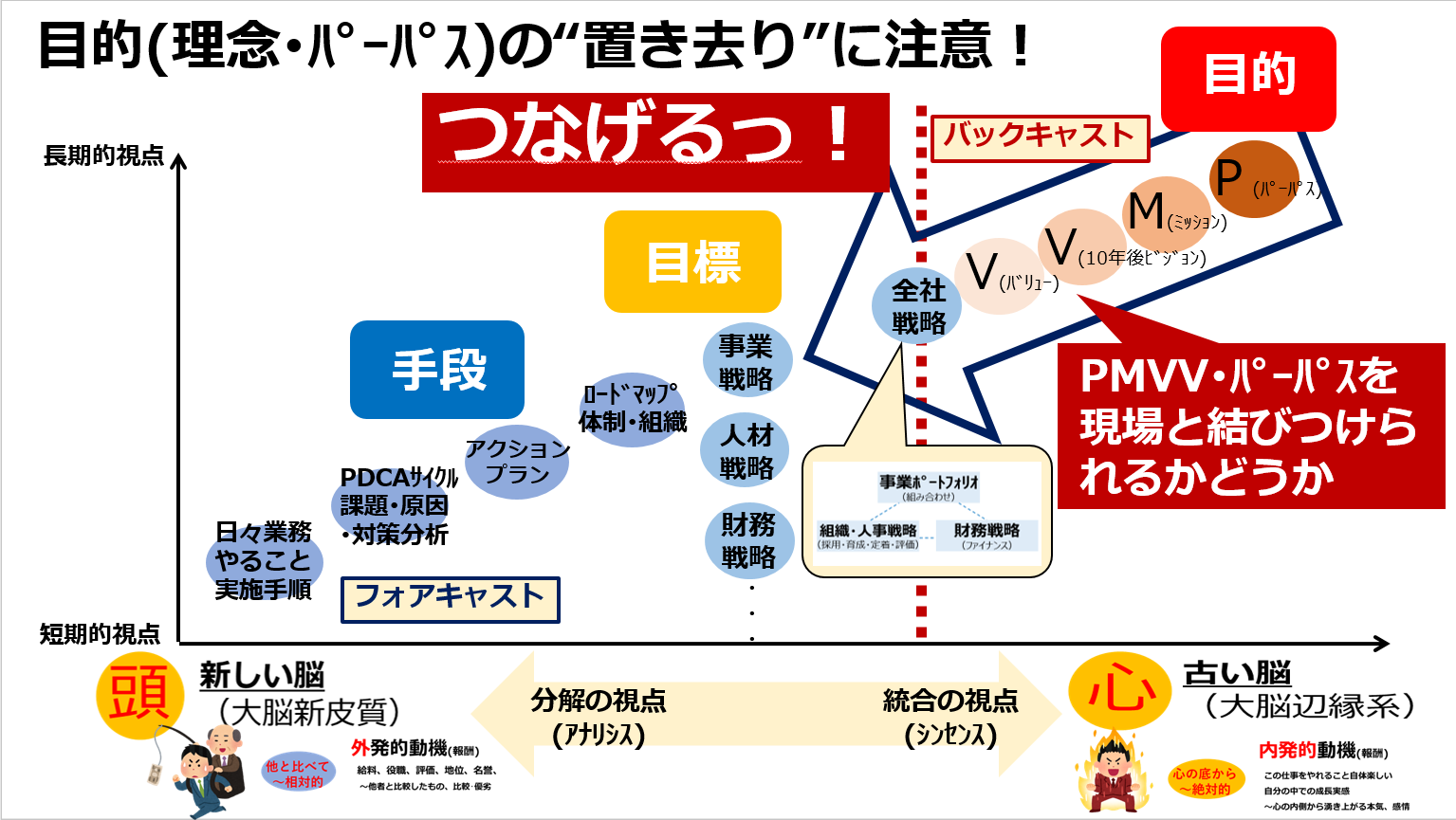

これは、現場で展開している中計、事業戦略、仕組み、アクションが自社のPMVV(理念、ミッション、ビジョン、バリュー)とどのようにつながっているかを語ることになります。(上図をご参照くさだい)

社員にとって、社長の言葉はものすごく影響力があるものです。 子供に対する親ではないですが、社員にとって、社長、特に最初に入社した会社の社長の影響力は大きいものです。

中小企業はその影響がより大きくなります。 目的言葉と目標言葉と手段言葉のバランスがよい会社は、よい社員が育つと私は思っています。社長の発言のバランスがとれている会社は、やはりバランスのいい社員、幹部が育つものです。

社長1人でできる会社の成長には限界があります。会社が一定よりも大きな規模になるためには、社員が力を発揮してくれることが欠かせません。

社員が自発的に、高いモチベーションのもとで働いてくれるために、社長が使う言葉と、そのバランス、そして掲げるビジョンについて、ぜひ意識してみていただきたいと思います。

最後までお読みいただきまして誠にありがとうございます。

100億企業化

コンサルティングに

ついてはこちら

お問い合わせ

CONTACT